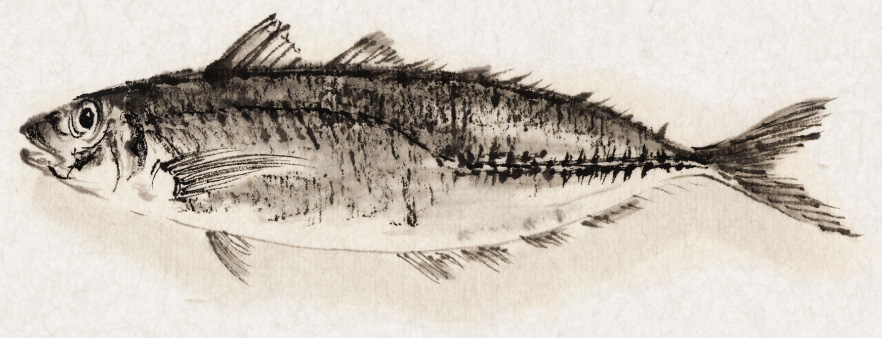

幕府の政治顧問を務めた新井白石(あらいはくせき)が「鯵とは味也、其の味の美をいふなりといへり」(『東雅』)と記すなど、古くから人々に 愛されています。「鰺ヶ沢」という地名の由来は「小川にアジがたくさんのぼったため」、「アジがたくさん獲れ、鰺屋沢と呼ばれていたため」という説があります。

マアジ(真鯵)

白神山地を源流とする赤石川(あかいしかわ)や追良瀬川(おいらせかわ)、津梅川(つぼいかわ)、笹内川(ささないかわ)などがある津軽西海岸は川魚も豊富。中でも、赤石川のアユは、体が金色を帯びることから「金アユ」と呼ばれています。 弘化4年(1847)8月〜9月には赤石で大漁になり、一夜に1000匹も捕れたといいます。また、西海岸からは嘉永4年(1851)に御入用生鮎ずし用アユ300匹を藩へ献上しました。大正7年(1918)に弘前で初めて行われた観桜会では、西濠にあった「蓮池亭」で「鮎の鮓」を提供しています。

アユ(鮎)

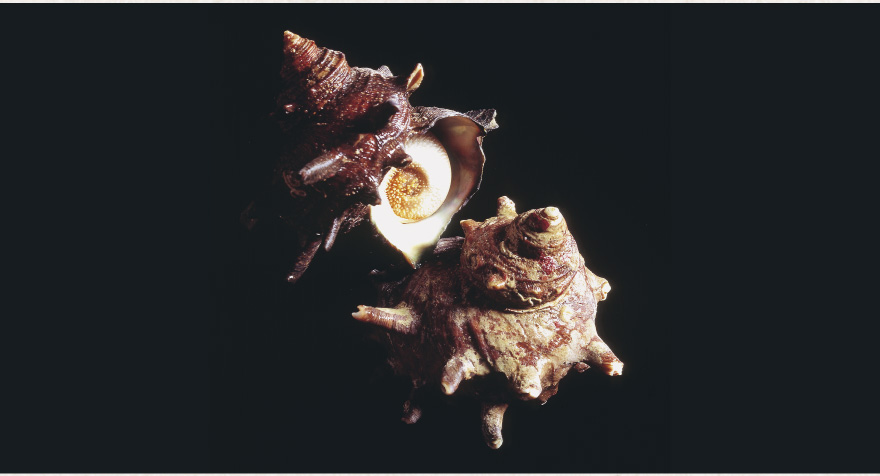

『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』に日本人が魚や鮑を捕る記述があるように食用の歴史は古く、乾燥品は朝廷への貢ぎ物にされました。昔は祝事の贈り物にアワビの干物を添えており、これが「熨斗鮑(のしあわび)」 です。日本料理で単に「貝」といえばアワビを指します。

弘前藩では、三厩や今別あたりで捕れたアワビを串アワビ(串に刺して干したアワビ)に仕立て、幕府や朝廷、有力公家の近衛家などの献上しました。津軽では海に潜らず、ヤスで突いてアワビを捕ります。この方法では、海面に波があると捕りづらいため、かつてはニシンやサメの油を「ナギアブラ」と称して海にまき、波を静めました。

日本にはクロアワビ、メガイ、マダカ、エゾアワビがあり、中でもマダカは大きいものでは殻長20㎝を越える国内最大、世界では2番目に大きいアワビです。クロアワビと並ぶ高級品で、大型のものは最高級の値がつき、幻とまでいわれます。深浦沖の久六島には、4種類すべてが生息するとされますが、漁獲量が多いのがマダカ。潮流の関係で海藻が良く育つ久六島産のアワビは、巨大ながら濃厚な味わいで好まれています。

アワビ(鮑)

青森県は、夏から秋のマイカ(スルメイカ)では全国有数、秋から春に獲れるヤリイカでは全国第1位の水揚げ量を誇ります。新鮮なマイカの透明感と、コリコリとした食感が好まれますが、水揚げ2〜3日後の甘みと旨みが増した、ねっとりのマイカを好む人もいます。

江戸の街にも、イカ焼きや天ぷらを出す屋台があり、人気がありました。干物のスルメは江戸時代に中国に輸出され、幕末の記録には函館を経由して欧米に輸出されたと記しています。

太宰治は小説『津軽』で、「ヤリイカの胴にヤリイカの透明な卵をぎゆうぎゆうつめ込んで、そのままお醤油の附焼きにして輪切りにしてあつたのが、私にはひどくおいしかつた」と記しています。

マイカ(真烏賊)

青森県のイワナは「エゾイワナ」といい、アメマスのうち、一生を河川で過ごすものです。

藩政時代、津軽西海岸の赤石川水系の村落では、藩からの御用でときおりヤマメやイワナを納めました。嘉永4年(1851)9月下旬には殿様の江戸登りのため、イワナやヤマメを800匹差し出すよう要請があり、追良瀬川まで捕りに行く者もいました。

北海道や東北では、エイひれの軟骨部分を「カスペ(ベ)」と呼び、煮つけなどにします。カスベの語源は、アイヌ語説のほか煮ても焼いて美味しくない“魚のかす”の意味を込めたという説がありますが、淡泊な味わいでクセがなく、軟骨なので丸ごと食べられます。

菅江真澄(すがえますみ)は『外が浜風(そとがはまかぜ)』に、山子(きこりなど、山で働く人)が干したカスベとウリ、ナスを篭に盛り、山中へ入っていく様子を記しています。

ホウボウに似て、赤色がきれいな魚です。甘みと歯ごたえがあり、塩焼き、煮つけ、鍋料理と様々な料理で楽しめます。『本朝食鑑』に「頭が固いことから近年は子どもの誕生祝いや冠婚の祝い事に用いる」とあるように、頭が固いことに由来し、タイに恵まれない地方の祝い魚でもあります。津軽西海岸では「キント」とも呼ばれます。

江戸時代にはヒラメより美味で高級な魚。大分県の「城下かれい」は将軍への献上品で、庶民が食べると罰せられたことから「殿様魚」とも呼ばれました。

青森県全域で約40種類、陸奥湾だけで15種が漁獲され、県内だけでも様々な呼び名があります。たとえば「ナメタガレイ」は一般的にババガレイを指しますが、ヒレグロという別種を指す地域もあります。冬から春にかけて多く漁獲され、獲れる場所によって味が異なります。中でも、海底から湧水のあるところで育ったカレイは絶品とされます。

藩政時代、殿様のお膳に「石鰈(いしがれい)」がたびたび登場。また貞享3年(1686)8月、4代藩主が西浜地方を巡行した際、西浜の海が荒れていたため十三のカレイ1尾を生母である久祥院に差し上げています。

ミズクサガレイ(水草鰈)

雄大な姿から古名は「勇魚(いさな)」。津軽では、沖に船を出して漁をすることはありませんでしたが、ケガをしたり、エサを追ううちに誤って迷い込むなどして浜に打ち上げられた「寄り鯨」が時折みられました。当時、クジラはたいへんなご馳走で、所有権を巡って紛争も多く起こりました。そのため弘前藩は、藩に上納する分を除き、クジラが寄った村の人々で分けるよう定めています。しかし、こっそり盗み出す者も多く、紛失もよくありました。天明3年(1783)2月7日、長浜(現在の鯵ヶ沢町)へクジラが寄った際は、十三から鯵ヶ沢までの6ヶ村と、新田の村々から人々が訪れ、勝手に肉を切り取っていった記録があります。

『みちのく食物誌』より「鯨突船」

一世帯あたりの年間サケ消費量(県庁所在地)で全国1位を誇り、青森県民の食卓に欠かせない魚。卵はイクラや筋子、頭部は氷頭なます、内臓はメフン(腎臓の塩辛)やチュウ(胃袋の塩辛)など余すところなく利用されています。近年では弘前大学が抽出方法を確立したサケの鼻軟骨に含まれるプロテオグリカンが美容や健康成分として注目されています。

海にいる時は「ギンケ」と呼ばれる銀白色ですが産卵のため河川に入るころには「ブナケ」と呼ばれるブナの紅葉に似た赤紫色の斑紋が現れます。また、オスの鼻はカギ状に曲がるため「鼻曲がり」と呼ばれています。

宝暦8年(1758)に上方商人が記した『津軽見聞記(つがるけんもんき)』には、「川で捕るものが風味が良くて珍重される。海のものは、味わいが劣るので、値段が少し安い」とあり、昔は川に遡上したサケが好まれたようです。また、菅江真澄は『栖家能山(すみかのやま)』で、「津軽では大きなサケ、タラを黄金肌と呼ぶ」と記しています。

鮮度が落ちるとアンモニアが生じますが、それにより、腐りにくいため、生の魚が手に入りにくい内陸部、山間部で重宝されました。寛永20年(1643)の『料理物語』では「フカはさしみ、でんがく」、「サメはさしみ、干けづりもの、やきても」と別の魚としていますが天保2年(1831)の『魚鑑(うおかがみ)』はサメとフカを同じものとしています。延享3年(1746)成立の『黒白精味集』には、下の魚で、すり身にしてカマボコの材料にするとあります。

津軽でも古くからサメ漁があり、元禄16年(1703)には鮫取船が56隻あったといいます。「ムキザメ」や「アブラザメ」と呼ばれるアブラツノザメが最も美味。「カドザメ」と呼ばれるネズミザメ漁の絵馬は深浦町北金ヶ沢春日神社に奉納されています。『弘藩明治一統誌(こうはんめいじいっとうし)』によれば嘉永の末年(1853)頃から広く食用にされたようです。

アブラツノザメ(油角鮫)

古くから美味で知られており、江戸時代には、タイに次ぐ上魚でした。『魚鑑』に「夏月の珍、これに過るものなし」とあり、肉厚になる夏が旬。『料理物語』にはスズキの刺身について「青酢、生姜酢にてよし」とあり、当時は調味酢で食べていたことがわかります。

『弘前藩庁日記』寛文3年(1663)7月8日、御台所の魚が足りないので「スズキなども獲れたら、よく塩をして進上するように」と申しつけた記録があり、天和2年(1682)9月19日には久祥院へスズキとサケが献上されました。

スズキ(鱸)

赤い色が邪気を払い、災厄を退け、さらに「めでたい」に通じることから、縁起の良い魚とされました。江戸時代には魚類の中でも第一位で、現在でも祝い膳に欠かせない魚です。天明5年(1785)7月には『鯛百珍料理秘密箱(たいしゃくちんりょうりひみつばこ)』という料理書も刊行されました。

マダイは青森県がほぼ北限で、漁獲量は東北一です。花見頃の「桜鯛」や秋から冬にかけての「寒鯛」は脂がのって美味。『弘前藩庁日記』寛文3年(1663)7月8日、「御膳の魚がないので鯛を大小によらず、よく塩をし、一日ひたしになし、翌日早々に差し上げるように」と、鯵ヶ沢へ書状が遣わされたことが記されています。

上/エビスダイ(夷鯛)

下/カガミダイ・マトウダイ(鏡鯛・的鯛)

主にマダラとスケトウダラがありますが、単に「タラ」と言えば、普通はマダラのこと。スケトウダラは「スケソ」、「スケソウダラ」とも呼ばれます。一般に切り身で売られているのはマダラが多く、スケトウダラは塩漬けや干物、辛子明太子などの加工品、練り物にされます。

津軽では陸奥湾のマダラが有名で、特に、産卵のためやってくるタラ(入りダラ)は古くから珍重されました。藩政時代、初漁のタラは三番までを藩主に献上、藩はさらに幕府や他大名への献上品、贈り物にしました。将軍家へは毎年12月か1月に献上する慣例で、タラが傷まないよう藁でつと状にして江戸まで送りました。この包装が「簀巻(すま)き」という刑罰に良く似ていたため、「献上のたらは江戸までうつつ責め」と川柳に詠まれました。

マダラ(真鱈)

江戸時代後期の風俗誌『守貞謾稿(もりさだまんこう)』によればニシンは松前では米同様に重要な産物で、そのため魚に非ずと書く、といいます。北海道で獲れたニシンは北前船で運ばれ、魚の少なかった京都では身欠きニシンを使った様々な料理が考案されました。

津軽でも藩政時代から明治にかけて漁獲量が多くなりました。特に天保7年(1836)の大漁では、中家より下の人々の収入が千両ほどにもなりました。また、ニシンを買い求める人や馬が多く、往来も困難で、朝早くに鯵ヶ沢へやってきても町を出るのは日暮れになったといいます。そこで、幕末から明治初年まで、往来の人々を整理しました。

主に漬け物に使用するため、ニシンを干す

身が締まって味が濃い白身の魚です。脂ののりが良く、クセのない味わい。鮮度が落ちやすいため、昔は干物や塩蔵などにされていました。生まれて1年の小型のものが「ロウソクボッケ」、2年魚で春に漁獲されるのが“春ボッケ”で沖の礁(ね)につくようになると、“ネボッケ”と呼ばれます。

天保9年(1838)4月17日・18日、ホッケが大漁になった際はニシンとともに塩漬けにして船に積まれました。

磯の香りと独特な味わい、香り。ホヤは古くから日本で食べられてきました。『延喜式(えんぎしき)』には三河国(みかわのくに)(現在の愛知県東部)の産物と記され、紀貫之は『土佐日記(とさにっき)』に「ほやのつまの飯鮨」を記録しています。「ホヤ」はヤドリギの古名で、寄生のこと。岩に付着して動かないことから名付けられました。「老海鼠」は、姿がナマコに似ていることに由来します。

菅江真澄は大浜(青森市)で、宿を借りた家の主に、久栗坂のウニと「琥珀漬(こはくづ)け」をすすめられたことを記しています。それによると琥珀漬けはホヤ、スボヤ、イヌスボヤなど色々ある中の、スボヤというものを漬けたもので、色が琥珀に似ているのでこの名があるようです。このほか、ホヤ料理では壺焼きもおすすめです。

ホヤ(海鞘)

大きさによって呼び名が変わる、代表的な出世魚。青森県では主にイナダからフクラゲ(ギ)、ワラサ、ブリと変わります。晩秋から初冬の日本海に餌を求めて回遊する“寒ブリ”は身が締まって脂ののりが良いため特に好まれます。中でも全国で最も早く味わえる青森県のブリは“初寒ブリ”と言えます。

藩政時代、津軽のブリは、藩の台所を通して将軍家へ献上されました。文化13年(1816)7月付で出された願書に、献上のブリは金井ヶ沢村(深浦町北金ヶ沢)で仕立てていたことが記されています。文政10年(1827)5月には、十三の水戸口から柳田(深浦町)にかけてブリが大漁になり素手で拾うことができたほどだったようです。

ブリ(鰤)

一般にマグロ、本マグロと呼ばれ、肉質や脂ののりの良さからマグロ類の中で最も美味とされます。青森県では、津軽海峡のマグロが有名ですが、漁獲量では深浦町が県内一。春から夏場に獲れ、ほどよい脂ののりと、きめ細かくしっとりした赤身の旨みが特徴。深浦町のご当地グルメ「深浦マグロステーキ丼」では天然クロマグロを刺身丼や片面焼き丼、両面焼き丼の3種類の小丼で楽しめます。また、心臓の刺身や内臓の炭火焼きなど地元ならではの漁師料理もあります。小型のマグロは一般に「メジ」と呼ばれますが鯵ヶ沢や深浦では「ゴンタ」と呼ぶこともあります。

現在では世代を問わず人気の高いマグロが握り寿司のたねになったのは天保年間(1830〜44)。江戸近海でマグロが大漁になったものの、当時は人気のない魚。そのため価格も格安でした。それに目をつけたある寿司店が、赤身の部分を醤油漬けにして握ったのが大人気になったのが始まりといわれています。

クロマグロ(黒鮪)

「愛の魚(賞味すべき美味な魚)」が語源とも言われるようにアイナメは上品な脂と味の良さが好まれた魚。青森では、「アブラメ」「アブラコ」が主ですが「シジュ」や「シジュウ」と呼ぶところもあります。値段も高かったので、“ソイ、アブラメ、旦那衆食う”という言葉もありました。『弘前藩庁日記(ひろさきはんちょうにっき)』元文5年(1740)2月27日の若松様(後の7代津軽信寧(のぶやす))の誕生祝いにアイナメの焼き物が登場します。

アブラメ(油目)

幻の魚と呼ばれ、刺身でも鍋でもおいしい白身の魚です。津軽の民間伝承を記録した『津軽俗説選(つがるぞくせつせん)』には鯵ヶ沢にいるが青森にはいない、とあります。『弘前藩庁日記』によれば殿様の西浜巡行を前に、元禄5年(1692)5月23日、カレイ、カナガシラ、キス、アラの類の小魚を生干しにするよう鯵ヶ沢へ伝えられました。

アラ(𩺊)

口を「あんぐり」開けた状態から転じてアンコウと呼ばれます。一般的にアンコウといえばキアンコウのこと。肝や卵巣、ひれ、えら、胃袋、皮、身はそれぞれ独特の旨みがあり、アンコウの七つ道具と呼ばれるように余すことなく食されます。ヒラメなどの高級魚を飲み込んでいることもあり、胃袋は「お楽しみ袋」とも呼ばれました。

広く食べられるようになったのは江戸時代といわれます。料理書では、寛永20年(1643)刊行 の『料理物語(りょうりものがたり)』に、鍋料理として、初めて記載されました。元禄10年(1697)刊行の『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』には胆や肝が特に美味とあります。

青森県全域で、ほぼ一年を通じて漁獲されますが、身が締まり肝が肥大する冬が旬。小説『津軽』には、蟹田のSさんが太宰を歓待する宴に「アンコーのフライ」が登場します。

アンコウ(鮟鱇)

大きさで呼び名が変わり、半透明な稚魚を「しらす」、およそ体長6センチ以下が「小鰯」や「鯷(ひしこ)」、10センチ前後で「小羽(こば)」、15センチ程度では「中羽(ちゅうば)」、それ以上が「大羽(おおば)」になります。昔は、干鰯(ほしか)という肥料としての需要が高く、また、窮乏した士族が買い求めたため、“鰊(にし)コ鰯コ御家中魚”と言われました。

津軽西海岸でもよく獲れ、天保10年(1839)6月には、深浦町黒崎・松神から鯵ヶ沢町赤石にかけて大漁、1匹1文で取引されました。嘉永5年(1852)9月20日頃、赤石浜ではまれに見る大漁で、赤石沢目の人々は漬けて保存、余った分を干鰯にしました。昭和32年(1957)頃には、網から外す作業に中学生も動員されたため“いわし休校”という休業日ができたほど。また、外ヶ浜町平舘やむつ市脇野沢ではカタクチイワシを使用した「焼き干し」が名産です。

焼き干しの製造。鰯のほか鰺なども原材料として使用。

ウニの漢字は様々ありますが、「雲丹」は加工品のこと。江戸時代の日本三大珍味のひとつ「越前のウニ」も塩ウニでした。たいへん好まれた反面、異常発生すると海藻を食い尽くして 「磯焼け」を引き起こすと嫌われた一面もあります。

津軽では特に久栗坂が有名でした。菅江真澄は『外が浜伝い』で、久栗坂では4月から5月にかけてウニを捕って塩辛にすること、僧侶たちはそれを「海味噌」と名付け、酒の肴にすることを記しています。津軽西海岸では、夏がウニ漁の最盛期です。

ムラサキウニ(紫海栗)

干すと堅くなる「堅魚(かたうお)」に由来するというカツオ。初ガツオが珍重されたのは、明和・安永(1764〜81)から文化・文政(1804〜30)の頃で、刺身につくり酢味噌、からし味噌で食べていました。正徳3年頃(1713)刊行の挿絵入り百科事典『和漢三才図会』には身と小骨を叩き塩辛にしたものを「かつおのたたき」とあります。安政7年(1860)、西浜で大漁の記録があるなど津軽西海岸でもカツオ漁が行われていました。

カニといえばズワイやタラバ、毛ガニを連想しますが、江戸時代には主にガザミ(ワタリガニ)で、料理書には、塩蔵か塩と酒で漬けて置き、食べるときに焼いたり茹でたりする、と記されています。魚介類中、下の部に格付けされました。深い海に棲むカニ漁は、江戸時代にもありましたが、本格化したのは明治時代以降のこと。

延宝5年(1677)2月には「たらは蟹」が西浜からお城に運ばれ、天保14年(1843)には「くもがに」という、赤くて足が6本のかにが西浜でたくさん獲れた記録があります。現在でも、深浦町岩崎地区で、紅ズワイガニが漁獲されます。

ベニズワイガニ(紅頭矮蟹)

『本朝食鑑』によると、江戸時代に各地で多く獲れました。祝儀や儀式などに使われる伊勢エビに対し、庶民的な食材。江戸では天ぷらや寿司で食べられ江戸っ子を魅了しました。名の由来について、『和漢三才図会』には「車輪のように曲がる故の命名」とあります。10センチ以下のものは「サイマキ」と呼ばれますが、これは、武士の腰刀の鞘にあった刻み目に模様が似ていたため。

車エビは青森県の日本海沖がほぼ北限で、鯵ヶ沢町、深浦町沿岸で夏場に漁獲されますが、近年は漁獲量が少なく、幻とされます。

クルマエビ(車海老)

桜の季節に多く獲れることや繁殖期に魚体が桜色になることに由来するというサクラマス。青森県では「本マス」とも呼ばれ、川で過ごすヤマメとは同種です。サケやマスの仲間では銀ザケ、紅ザケに次いで美味とされ、特に八甲田山や白神山地などからの雪溶け水が注ぐ3〜5月頃は身が引き締まり、2㎏以上の脂がのったもの、中でも体高がある幅広の「板マス」は最上といわれます。

青森県では昭和48年(1973)から、深浦町の追良瀬川、むつ市の川内川(かわうちかわ)、東通村の老部川(おいっぺがわ)をサクラマス増殖河川に指定し、人工ふ化放流事業によりサクラマス資源の維持・増大に努めています。

サクラマス(桜鱒)

サザエの北限にあたる青森県では、餌となる海藻が育つ3 月頃から身が太り、旨みが増します。特に深浦沖にある久六島 で捕れるサザエは、殻高10㎝以上と大きく、甘みや旨みもたっ ぷり。サザエといえば立派な角が特徴ですが、穏やかな海で育 つと角がなく、波が高く、潮の流れの速い環境で育つと角がで きると考えられています。

定番料理の壺焼きは『東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)』に由比(ゆい)(静岡県)名物 として書かれており、既に商品として確立していました。

サザエ(栄螺)

マゾイやシマソイなどありますが、北海道や東北で「ソイ」といえばクロソイのこと。姿が似ているキツネメバルとはよく混同され、八戸周辺ではどちらも「クロソイ」、「スイ」で、小ぶりのものが「スイカラ」です。下北では両者を区別し、キツネメバルを「マゾイ」、クロソイを「ナガラ」や「ナガラゾイ」と呼びます。淡泊ながらぷりぷりした歯ごたえが特徴で、タイの代わりに祝い魚とする地域もあります。

クロソイ(黒曹以)

「多股」が語源とされ、8本足がぶら下がり、天蓋の形に似ていることから僧侶の隠語では「天蓋(てんがい)」。怪奇な伝説が多く、津軽には大ダコが牛を襲ったという説話もあります。

日本で一般に食用にするのはマダコ、ミズダコ、イイダコなど。日本海で獲れるマダコは兵庫県明石産が有名で、卵巣は藤の花に似るところから「海藤花(かいどうげ)」と呼ばれます。青森では、ミズダコのメスを「マダコ」と呼ぶことが多く、全国的に「マダコ」と呼ばれるタコを「石ダコ」と呼びます。ミズダコは最大3mにも達する大ダコで、マダコより身が柔らかく、水っぽいため、この名があります。冬から春の産卵前が旬のイイダコは、卵を茹でるとご飯粒のようになるところから。津軽西海岸でも古くからタコ漁が行われています。しかし、慶応2年(1866)にはニシンが逃げるといけないということで、ニシン漁の期間中はタコを捕ること、砧を打つことを禁じるお触れが鯵ヶ沢町奉行所から出されました。

ミズダコ(水蛸)

古くは単に「こ」と呼び、干したものを「干しこ」や「煎海鼠(いりこ)」とするのに対し「生こ」としました。青森県では陸奥湾に面する平内町清水川地区や横浜町のナマコが有名。

津軽では三厩、今別、平舘、蓬田で煎海鼠を製造しました。特に蓬田沖のナマコは、身が締まってとても堅く、捕ってすぐよりも2〜3日後、浪岡の市に出る頃に味が出ることから昔は「浪岡ナマコ」と呼ばれました。このナマコで作る煎海鼠は特に質が良く、藩命を受けて生産しています。煎海鼠は中華料理の高級食材で、江戸時代、中国への重要な輸出品。製造現場の視察などのため、天保9年(1838)9月には、長崎公儀御役人が西浜などを訪れています。

なまこ(海鼠)

ハタハタは、佐竹(さたけ)氏が、常陸国(ひたちのくに)(茨城県)から秋田へ国替えになった時に殿様を慕って移動してきたという伝説があり「佐竹魚」とも呼ばれます。また、冬の雷が鳴る頃に獲れるので「カミナリウオ」の別名もあります。この雷を“ハタハタさらく”、鯵ヶ沢では“ハタハタ起こしの雷”と呼びます。また、ハタハタが獲れる頃、降った雪がすぐに溶け、道路が悪くなるのを“ハタハタ街道”とも呼んだそうです。

藩政時代、初漁のハタハタは藩に献上しました。『津軽史』には、鯵ヶ沢や西浜から、お城の御台所や久祥院へ運んだ記録があります。一体、お城ではどのように食べたのでしょう。

浜で見られるハタハタの寒干し

青森県のさかなで、全国有数の漁獲量を誇る高級魚。ユノミ、アオバ、テックイと、成長により名が変わります。テックイは釣り上げられたヒラメが漁師の手をかじることに由来するとか。獲れたてよりも、活け締め後48時間で最も旨み成分が多くなります。北国の冷たい海で育つため身が締まり、青森のヒラメは味と品質が高く評価されています。“寒ビラメ”と呼ばれるように、脂ののる冬が旬ですが、津軽西海岸ではほぼ一年を通して水揚げがあり、鯵ヶ沢町ではヒラメを漬けにし、ご飯にのせた「ヒラメのヅケ丼」も名物のひとつ。

元禄14年(1701)1月3日に「金井ヶ沢、関村から平目3尾献上、例年の通り」とあり、藩政時代、正月に献上する慣例があったようです。

ヒラメ(鮃)

あまり食用のイメージはありませんが、室町時代の料理書には、正式の饗膳でコイの代用にされています。歯ごたえがあり、甘みと旨みが感じられます。しかし海底中の泥に住む生物をエサにしているため、身に臭いがつきやすく、漁獲される環境により味がまったく違います。津軽では、十三潟などで獲れ、“寒ボラ”と呼ばれる冬のボラの刺身は、タイよりおいしいという人もいます。 出世魚にあやかって「お食い初め」の膳にのせられることも多くあります。

ぼら(鯔)

『魚鑑』にタイに匹敵するほど美味とされたメバルは春に脂がのり、美味しくなる“春告魚”のひとつ。眼が大きいことから名があり、江戸時代には、蛙が化けたと信じられていました。

青森県では「メバル」といえば、ウスメバルのこと。他のメバルに比べ、体の模様が薄いことからこの名があり、赤みを帯びた橙色の体色は、鮮度が落ちると失われます。津軽海峡の西口に位置する中泊町の小泊地区では「海峡メバル」として築地や大阪など、各地の市場で高く評価されています。

上/クロメバル(黒目張)下/アカメバル(赤目張)

Copyright(C) shirakaminosakana All Rights Reserved.